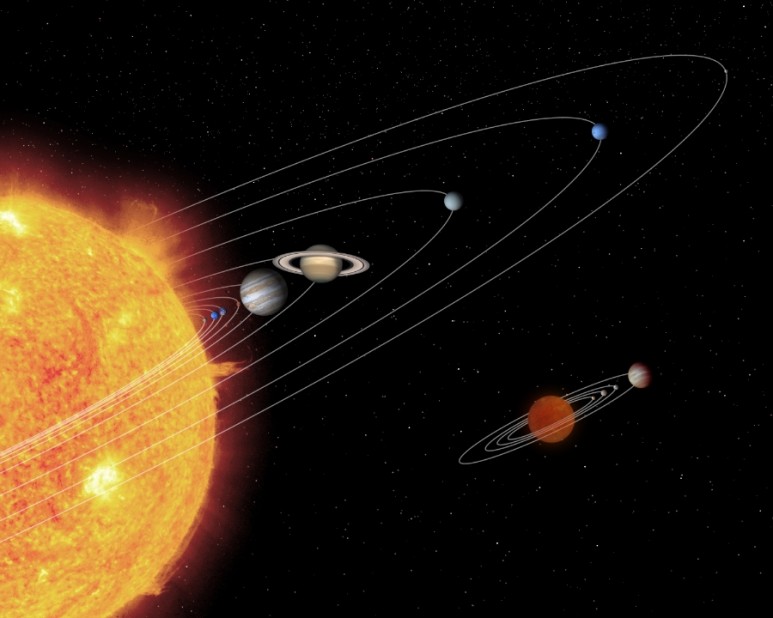

출처 : NASA 학교에 다닐 때 태양계 행성을 외울 때 선생님들이 머리글자만 따서 이렇게 외우라고 가르쳐 주셨다 수금지화목토천해명 수성 금성 지구 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 명왕성

그러나 미국에서는 이렇게 가르쳐 준다.”나의 최고로 좋은 엄마가 우리에게 피자를 9판 만들어 준다.”와 “My very excellent mother just served us nine pizzas”, “수금지화목포천해명”과 같이 각 행성의 영어 알파벳 머리글자가 문장의 머리글자와 동일하게…

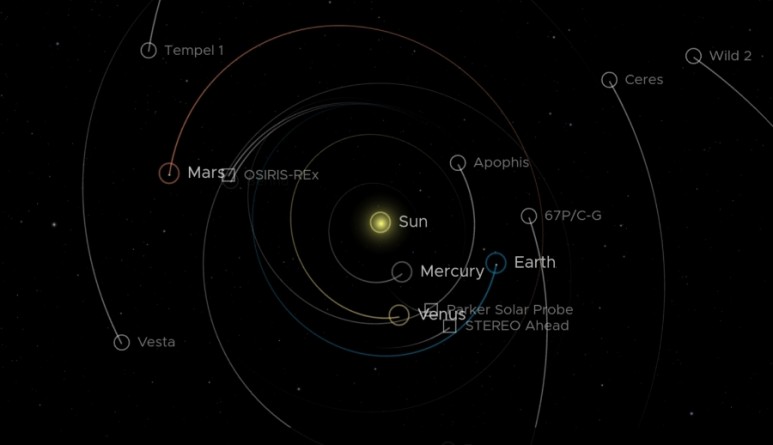

출처 : NASA 태양계에는 9개의 행성이 있다.수금지화목토천해명

9개의 행성 중 우리가 살고 있는 지구, 그리고 밤하늘에서 가끔 보는 샛별, 금성! 그리고 9개의 행성은 살아 있는 삶에서 우리와 밀접한 관계가 없는 상식 속의 우주 이야기였다.

첫째 아이가 그림책 읽고 사준 책 중 하나가 만화책으로 읽는 위인전 상식 시리즈인 ‘who?why? ‘ 시리즈를 사준 적이 있다.

그 책 중에는 태양계에 관한 책도 있었다. 첫째 아이가 읽고 있던 책을 우연히 본 부인이 나에게 알려준다.

지금은 ‘수금지화목토천해명’이 아니라 ‘수금지화목토천해’라고 명왕성은 ‘왜소행성 134340’이라고 한다.

명왕성=왜소행성 134340

정말?왜? 그 책에는 국제천문연맹이 명왕성을 행성에서 빼내 왜소행성으로 분류했다는 얘기가 적혀 있다.

그때 태양계 행성 “수금지화목토천해명” 중에서 “명왕성”이 제외되었다는 책 속의 그 글이 어쩐지 나를 쓸쓸하고 서운하게 했다. 행성이었던 명왕성은 왜소행성으로 분류됐을 뿐 그 자리에 계속 남아 있겠지만 마치 우리 가슴속에 있던 명왕성이 사라져 버린 것처럼 약간 씁쓸한 느낌이 들었다.

명왕성 사진(출처:NASA) 마이크 브라운의 나는 왜 명왕성을 죽였을까는 소설이 아니다.마이크 브라운은 캘리포니아공과대학(Caltech)의 행성천문학 분야 교수이자 천문학자다.

이 책은 명왕성이 태양계 행성에서 쫓겨나게 된 이야기를 다루고 있다.

마이크 브라운은 원래 목성의 위성 이오를 연구하고 있었다. 명왕성 너머에 또 다른 행성이 있을 것이다.그리고 그는 1930년 발견된 명왕성 이후 추가되지 않은 태양계 행성을 찾는 연구를 하게 된다. 당시보다 거대하고 좋아진 성능의 망원경과 컴퓨터를 활용해 새로운 행성이 발견될 가능성과 조금 막연한 기대로 밤하늘 우주 탐색을 시작하게 된다.

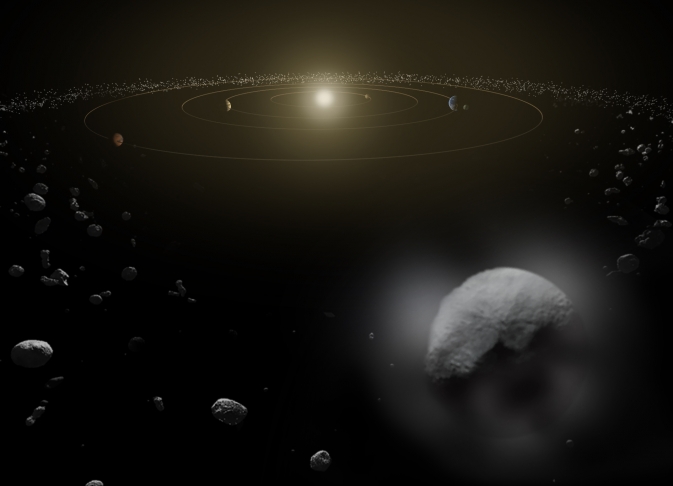

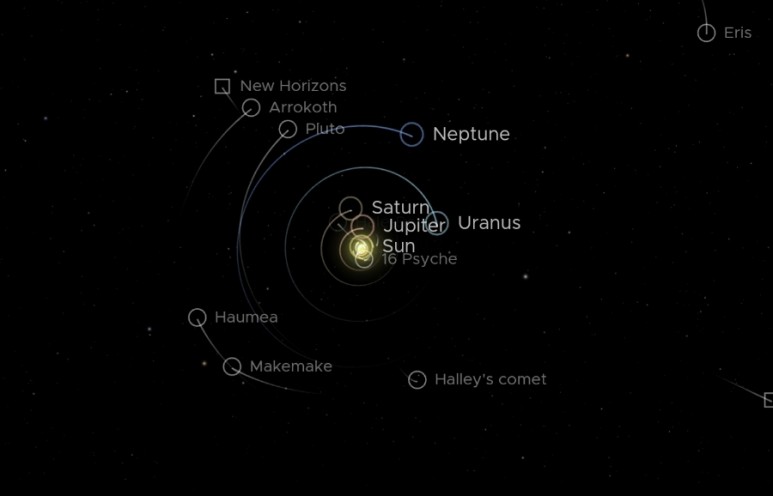

출처 : NASA 드디어 오랜 노력 끝에 명왕성의 절반가량 물러나는 콰오아를 발견한다. 또 태양계의 끝이라고 생각한 곳에서 세도나도 발견한다. 그리고 소천체도 몇 개 발견한다. 그리고 마침내 태양계의 10번째 행성이 될 수 있는 명왕성보다 더 큰 천체를 발견한다.

Ceres(세레스) Makemake(마케마케) Haumea(하우메아) Eris(이리스)가 발견한 대표적인 천체다.

출처 : NASA

출처 : NASA 그가 이들 천체를 발견하기 전에도 200여개의 작은 천체들이 무리를 이루고 있는 것으로 확인돼 이를 케이퍼 벨트라고 불렀다.

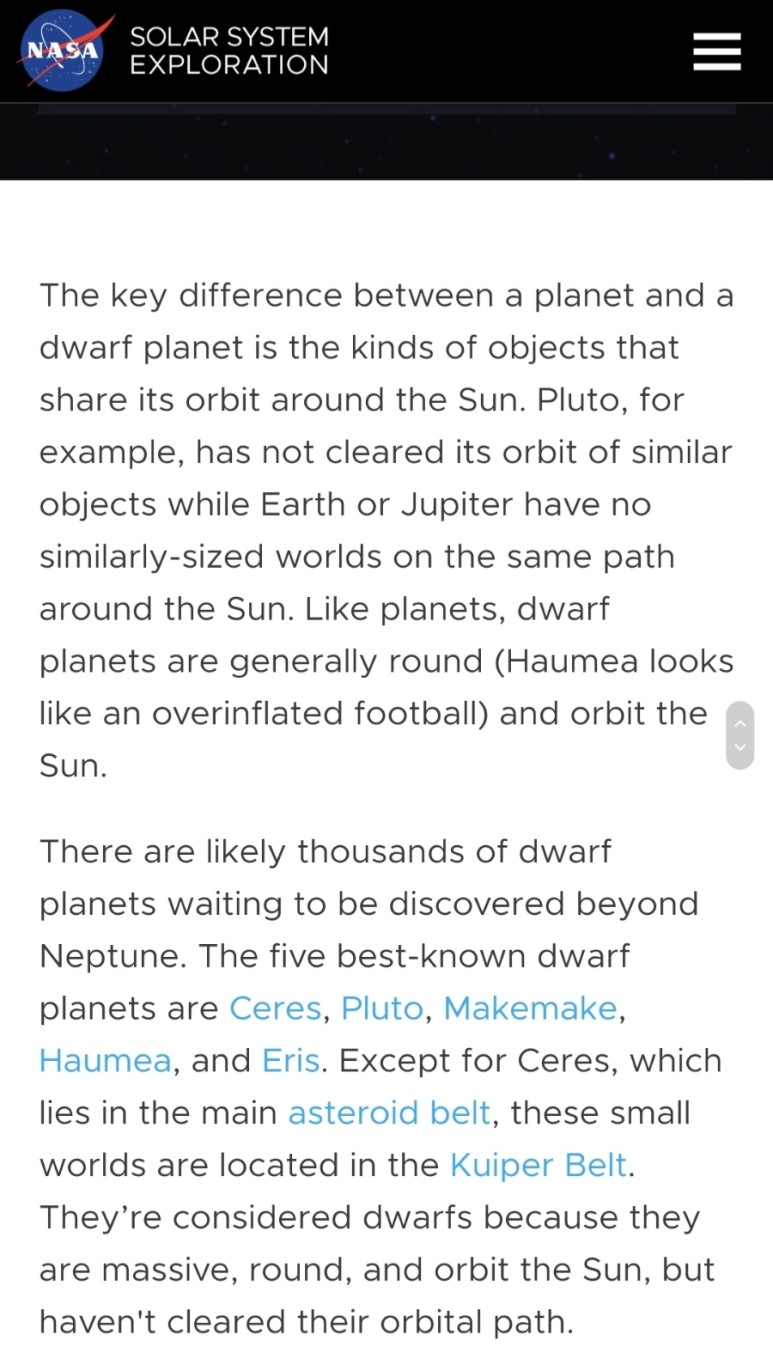

이런 상황에서 이 책의 작가 마이크 브라운이 명왕성보다 큰 천체까지 발견하게 된다.이에 따라 10번째 행성으로 등록해야 하는지에 대한 논의가 이뤄진다. 이 과정에서 기존 행성에 대한 정의와 분류를 재정립하기 위한 국제천체연맹의 고심과 논의가 이뤄진다.

명왕성보다 더 큰 태양계 천체의 발견에서 10번째 행성이 되어야 할까.수성, 금성, 지구, 목성과 같은 대표적인 천체들과 달리 명왕성을 비롯한 케이퍼 벨트(kuiper belt)대의 많은 천체들을 어떻게 볼 것인가.명왕성보다 크면 행성이고 작으면 행성이 아니라고 구별해야 할지, 명왕성을 포함한 새로 발견된 명왕성보다 큰 이들 천체들을 행성에서 제외해야 할지.

이때 어떤 부류가 명왕성을 그대로 행성에 남기고 싶어한다.서울이 관습적 수도였던 것처럼 천문학의 행성 정의와는 상관없이 관습적으로 행성이었던 기억 속의 명왕성을 행성으로 그대로 두고 싶다는 생각이다.

마이크 브라운은 어쩌면 열 번째 행성을 발견한 위대한 인물이 될 수 있는 주인공이다. 그러나 일반적인 행성과는 다른 작은 천체와 케이퍼 벨트대의 천체, 명왕성, 그리고 무엇보다도 자신이 발견한 명왕성보다 큰 천체까지 모두 행성에서 제외시켜야 한다고 보고 이를 지지한다.

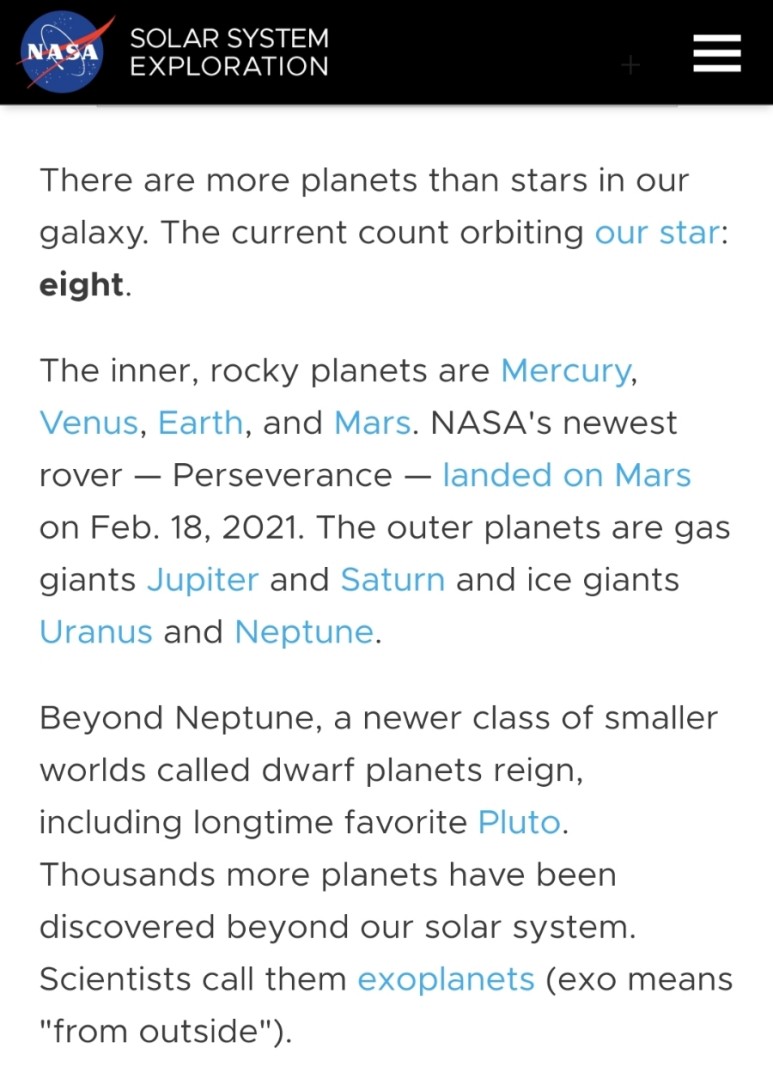

그리고 생중계된 국제천체연맹의 행성에 관한 투표에서 결국 태양계는 8개의 행성으로 바뀌고 명왕성과 그가 발견한 천체는 결국 왜소행성이 된다.명왕성은 죽었습니다.Pluto is dead. 국제천문연맹(IAU)은 2006년 “수금지화목토천해”의 8개 행성(planet)과 왜소행성(dwarfplanet)으로 구분하게 될 새로운 태양계 행성과 왜소행성의 구분법을 확정해 공표한다.

출처 : NASA

나는 왜 명왕성을 죽였을까 명왕성 킬러 마이크 브라운의 태양계 첫 행성 퇴출기 How I Kild Pluto and Why It Had It Coming

이 책의 특징과 재미있는 부분이 몇 가지 있다.

이 책은 저자인 마이크 브라운의 그동안 자신의 연구결과와 그로 인해 인체가 제기된 태양계 행성과 왜소행성이라는 개념이 지금처럼 확립되기까지 천문학에 관한 이야기를 다루고 있다.

이 책을 읽다 보면 천문학에 대한 불문율과 원소의 이름과도 관련된 재미있는 명명법을 알 수 있다.하나의 행성과 왜소 행성 등에는 신화에 나오는 신의 이름을 붙이는 것, 이 새로 발견된 천체의 이름은 새로 발견된 원소 기호에 적용된다는 불문율.대표적인 예로 천왕성(Uranus)이 발견되었으며, 새로 발견된 원소의 이름은 우라늄(92U, Uranium)이 되었다. 또한 명왕성(Pluto)이 발견되어 새로 발견된 원소의 이름은 플루토늄(94 Pu, Plutonium)이다.

이 책은 자연과학 도서이기 때문에 다분히 담담하고 객관적이겠지만 꼭 그렇지만은 않다.천문학의 한 분야를 얘기하지만 어떤 이의 모험담을 듣는 것 같을 정도로 개인사가 가미된 이야기이기도 하다. 자신의 발자취와 활약상을 다루다 보니 자신의 아내 다이엔과의 만남에서부터 결혼, 그리고 자신의 딸 리라에 대한 사랑과 추억 등 개인사와 저자의 감정까지 담겨 있는 조금 사적인 감성적인 부분도 많다.

또 파란만장한 자신의 연구 성과와 관련된 다른 연구진의 윤리적 문제가 얽힌 우여곡절이 많은 일화도 있다.

어릴 때 외운 뒤 지금도 머릿속에 남아 있는 태양계 행성 수금지 화목토천해명 그 아홉 행성 중 명왕성이 행성 분류에서 제외된 것은 천문학자들의 결정이긴 하지만 가슴 한구석이 조금 아련해진다. 마치 추억의 한 구절이 사라져 버린 것 같은…

명왕성은 이제 왜소행성 134340이다.